|

Qui

sommes-nous ? |

|

Programme |

|

Communiqués |

|

Le

"Courrier" |

|

Publications |

|

Diffusez

vos idées |

|

Adhérez |

|

Liens

|

|

Archives

|

|

Qu'est-ce

que c'est ? |

|

Un

cas SOS FM |

|

Joindre

une antenne |

|

Aider

SOS FM |

|

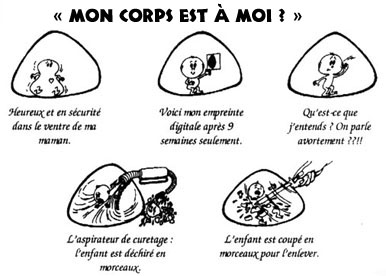

Sa

vie avant la naissance |

|

Qu'est-ce

qu'un avortement ? |

|

Démographie

mondiale |

|

F.A.Q. |

|

Nous

contacter |

|

|

Dans

le sens qui nous intéresse ici, l'avortement consiste en

la destruction du fœtus avant la naissance naturelle. Dans

le sens qui nous intéresse ici, l'avortement consiste en

la destruction du fœtus avant la naissance naturelle.

Aujourd'hui,

en France, comme chaque jour depuis 1975, des centaines d'enfants

non encore nés mais cependant bien vivants seront tués

par avortement légal.

On a calculé, sans exagérer, qu'en 25 ans,

plus de 6 millions de petits Français avaient été

sacrifiés à l'idéologie.

Qui

dira la somme de drames humains provoqués par ce massacre ?

Quant

au drame social, c'est la société française

toute entière qui commence à le vivre.

|

|

Pour

connaître les dernières statistiques officielles

des avortements pratiqués en France, cliquez sur le graphique,

ci-contre.

|

LES

PRINCIPALES MÉTHODES D'AVORTEMENT

|

|

Aspiration

(dite méthode de Karman)

|

Pratiquée

sous anesthésie, cette méthode est la plus généralement

utilisée en France (50 % des cas). Pratiquée

sous anesthésie, cette méthode est la plus généralement

utilisée en France (50 % des cas).

Le col de l'utérus est dilaté est dilaté de

2 bons centimètres au moyen de dilateurs gradués dits

"bougies", allant de calibres très petits à

très gros jusqu'à permettre le passage d'un tube flexible

relié à une pompe sous vide qui dissèque l'enfant.

|

|

Curetage

|

|

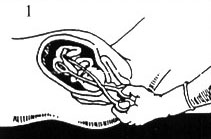

Pour

les grossesses plus évoluées, par exemple à

12 semaines. Pour

les grossesses plus évoluées, par exemple à

12 semaines.

On dilate le col de l'utérus comme dans la méthode

précédente pour permettre l'introduction à

l'intérieur de l'utérus de la curette au moyen de

laquelle le fœtus est déchiqueté.

(Sur

la photographie, ci-contre, on peut constater que ce fœtus

âgé de 12 semaines manifeste de vives réactions

et tente de fuire la curette qui va le blesser et le déchiqueter

en morceaux).

|

|

Injection

salée

|

Cette

méthode abortive, sans doute la plus barbare de toutes, est

utilisée après 16 semaines lorsqu'il y a suffisamment

de liquide amniotique autour du bébé. On retire une

certaine quantité de ce liquide qui est remplacé par

une quantité équivalente de poison (une solution saline

très concentrée). Parfois, l'urée est aussi

utilisée. Cette

méthode abortive, sans doute la plus barbare de toutes, est

utilisée après 16 semaines lorsqu'il y a suffisamment

de liquide amniotique autour du bébé. On retire une

certaine quantité de ce liquide qui est remplacé par

une quantité équivalente de poison (une solution saline

très concentrée). Parfois, l'urée est aussi

utilisée.

Par cette méthode, on tue l'enfant en lui brûlant la

peau, les poumons en plusieurs heures de souffrances atroces. Si

elle n'est pas anesthésiée, la mère ressent

très fortement les mouvements de l'enfant agonisant dans

son ventre et accouche d'un enfant mort. |

|

Administration

de prostaglandines

|

|

Les

prostaglandines sont des hormones naturelles ou synthétiques,

dont l'administration, qui se fait en comprimés, par intraveineuses

ou par voie vaginale, provoque des contractions de grande violence

et déclenche l'accouchement sous 48 heures.Un accouchement

prématuré déclenché de cette façon

dure au minimum 6 heures, délai qui est fatal au fœtus.

|

|

Hystérotomie

(ou petite césarienne)

|

|

Tout

comme pour une césarienne, le ventre de la mère

est ouvert afin d'aller chercher le fœtus à l'intérieur

de l'utérus.

Bien que n'étant pas officiellement autorisé en

France, en dehors de "l'avortement thérapeuthique",

cette méthode est, en fait, de plus en plus pratiquée.

Extrait "intact", le fœtus peut ainsi devenir l'objet

d'expériences, voire de manipulations à fins commerciales

dont les limites sont sans cesse repoussées du fait d'un

vide juridique complet !

|

|

Avortement

par naissance partielle

|

|

Cette

technique d'avortement consiste en l'extraction "intacte"

du corps du fœtus excepté sa tête, puis une

en aspiration de son cerveau.

Ce type d'avortement demande trois jours d'intervention dont deux

rien que pour la dilatation du col de l'utérus par le biais

de cylindres qui vont augmenter progressivement le diamètre.

On peut aussi utiliser des laminaires.

|

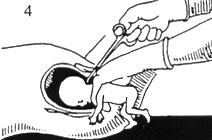

Pendant

l'avortement "proprement dit", l'orientation initiale

du fœtus est identifiée par un appareil à ultra-sons. Pendant

l'avortement "proprement dit", l'orientation initiale

du fœtus est identifiée par un appareil à ultra-sons.

Dès qu'une "extrémité" est repérée,

l'avorteur insère un forceps dans l'utérus par le

vagin et le col et agrippe une des jambes de l'enfant. |

Après

avoir retourné le bébé dans l'utérus

de manière que ses pieds se présentent en premier

(et donc son visage vers le bas), l'une de ses jambes est tirée

vers l'extérieur. Ensuite, c'est au tour de l'autre jambe,

le torse jusqu'au cou. Après

avoir retourné le bébé dans l'utérus

de manière que ses pieds se présentent en premier

(et donc son visage vers le bas), l'une de ses jambes est tirée

vers l'extérieur. Ensuite, c'est au tour de l'autre jambe,

le torse jusqu'au cou. |

L'enfant

présente sa mœlle épinière vers le haut

et tout son petit corps se trouve hors de l'utérus sauf sa

tête trop large pour passer le col de l'utérus. L'enfant

présente sa mœlle épinière vers le haut

et tout son petit corps se trouve hors de l'utérus sauf sa

tête trop large pour passer le col de l'utérus.

À ce stade, le bébé est encore en vie mais

plus pour très longtemps puisque l'avorteur passant sa main

le long de la colonne vertébrale de sa petite victime lui

saisi le cou avec deux doigts (le majeur et l'index) pour le dégager. |

L'avorteur

s'empare alors d'une paire de ciseaux chirurgicaux pointus et, après

avoir localisé la base du crâne de l'enfant l'enfonce

de force. L'avorteur

s'empare alors d'une paire de ciseaux chirurgicaux pointus et, après

avoir localisé la base du crâne de l'enfant l'enfonce

de force. |

Il

écarte les lames des ciseaux pour élargir le trou

ainsi créé, et après les avoir otés,

insère un cathéter de succion qui aspire la cervelle. Il

écarte les lames des ciseaux pour élargir le trou

ainsi créé, et après les avoir otés,

insère un cathéter de succion qui aspire la cervelle.

Une fois le cerveau affaissé, la tête est devenue assez

petite pour passer le col de l'utérus.

Enfin, le placenta est oté puis les parois utérine

nettoyées. |

|

Illustrations

parues dans TransVie-Mag n° 99 de novembre 1996

|

|

Stérilet

|

|

Le

stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) dénomination

rendue officielle par la loi Neuwirth de 1967 est un petit objet

en matière plastique avec un manchon en fil de cuivre,

de forme variée et placé dans l'utérus de

la femme.

Le stérilet agit en tuant le petit "œuf"

humain une semaine après sa conception en l'empêchant

de se fixer dans l'utérus (nidation). Cela provoque ainsi

des avortements à répétition.

|

|

Stérilet

|

|

Le

stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) dénomination

rendue officielle par la loi Neuwirth de 1967 est un petit objet

en matière plastique avec un manchon en fil de cuivre,

de forme variée et placé dans l'utérus de

la femme.

Le stérilet agit en tuant le petit "œuf"

humain une semaine après sa conception en l'empêchant

de se fixer dans l'utérus (nidation). Cela provoque ainsi

des avortements à répétition.

|

|

R.U.

486 (MIFEGYNE)

|

|

Le

R.U. 486, pilule abortive utilisée vers la 5ème

ou 6ème semaine de grossesse, fut présentée

en 1982 à l'académie des sciences par son inventeur

: le Pr Emile Baulieu.

Il s'agit en fait d'un antiprostérone stéroïdien,

c'est-à-dire qu'il s'oppose à l'effet de la progestérone

(hormone hormone nécessaire à la poursuite de la

grossesse).

Le R.U. 486 est associé, 36 à 48 heures après,

à un autre produit appelé prostaglandine (cenvageme

ouvule ou cytotec per os).

Près de la moitié des avortements sont pratiqués

par le R.U. qui réussit dans 95 % des cas ; en

cas d'échec les avorteurs procèdent à un

avortement chirurgical.

|

|

Pilule

du lendemain ou Norlevo

|

Dessin

de Chard paru dans

Présent du 16 décembre 1999

|

Il

s'agit d'une pilule contenant une dose élevée progestatif

après une éventuelle fécondation. Une administration

de NORLEVO équivaut à la dose additionnée du

progestatif de cinquante pilules contraceptives "MINIDRIL"(Lévonorgestrel).

Cette grosse quantité d'hormones pourrait bloquer l'ovulation

ou provoquer un avortement par le même mécanisme que

le stérilet si elle est donnée à l'époque

de l'ovulation. Il

s'agit d'une pilule contenant une dose élevée progestatif

après une éventuelle fécondation. Une administration

de NORLEVO équivaut à la dose additionnée du

progestatif de cinquante pilules contraceptives "MINIDRIL"(Lévonorgestrel).

Cette grosse quantité d'hormones pourrait bloquer l'ovulation

ou provoquer un avortement par le même mécanisme que

le stérilet si elle est donnée à l'époque

de l'ovulation.

Dans les autres cas elle est inefficace, dès lors que le

processus d'implantation a commencé selon le libellé

même des "propriétés pharmaco-dynamiques"

de l'A.M.M. |

|

LES

CONSÉQUENCES D'UN AVORTEMENT

|

|

Conséquences

physiques de l'avortement chez la femme

|

|

Troubles

ultérieurs de la santé chez la femme

|

|

Complications

immédiates

|

|

Hémoragies,

perforation de l'utérus ou de l'intestin et septicémie.

|

|

Risque

de stérilité

|

|

La

moitié des cas de stérilité chez la femme

sont dûs à un avortement provoqué.

La conception peut être devenue impossible par l'infection

des trompes, par adhérences utérines suite à

des cicatrices laissées par le curetage, par une dilatation

excessive du col.

Ce sont surtout les adolescentes et les femmes qui se font avorter

lors de leur première grossesse qui sont le plus touchées.

Pour les femmes utilisant le stérilet, il arrive que survienne

une stérilité définitive.

|

|

Risque

de grossesse extra-utérine

|

|

Un

avortement augmente les risques de grossesse extra-utérine,

lors d'une grossesse suivante nécessitant alors une intervention

chirurgicale pour sauver la vie de la mère.

D'ailleurs, le nombre de grossesses extra-utérines a doublé,

voire triplé dans les pays industrialisés sur une

période de 20 ans. Il y a là une cause de la

mortalité maternelle du premier trimestre et de stérilité

ultérieure définitive.

Plusieurs études scientifiques ont démontré

que parmi les facteurs à risque on trouvait des antécédents

de chirurgie des trompes ou de l'utérus dûs à

un avortement. Une autre cause de grossesse extra-utérine

est, paradoxalement, le stérilet.

|

|

Risque

pour les grossesses ultérieures

|

|

La

proportion des fausses-couches et des naissances prématurées

augmente après chaque avortement, en raison des lésions

de l'utérus.

En France, les fausses-couches sont deux ou trois fois plus fréquentes

après deux avortements.

|

|

Autres

risques

|

|

Par

ailleurs, les gynécologues constatent qu'un nombre croissant

de femmes viennent les consulter pour des irrégularités

mentruelles, pertes accrues, rapports sexuels douloureux suite

à des avortements.

Il arrive souvent que le stérilet provoque une infection

(salpingite généralement) qui se développe

et provoque des saignements et produise des douleurs. Il arrive

aussi que le stérilet perce le fond de l'utérus

et se fiche dans la vessie ou migre près de l'intestin.

Nausées, vomissements, fatigue, douleurs abdominales basses,

vertiges, céphalées, asthénie, tension mammaire,

saignements à type de métrorragies sont les effets

indésirables de l'absortion du Norlevo dite "pilule

du lendemain".

|

|

Risque

de décès chez la femme

|

|

Ce

risque est loin d'être nul puisque dans une étude

de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) il a été

démontré qu'en France, sur une période de

10 ans (1979-1989), le nombre de décès liés

à l'avortement étaient de 10 à 15 par an

(13 en 1981).

D'ailleurs, selon le Dr Willke, « l'avortement légal,

à n'importe quel stade de la grossesse a deux fois plus

de chances de tuer la femme qu'un accouchement normal ».

|

|

Les

séquelles psychiques

|

|

Le

syndrome post-abortif

|

|

L'avortement

cause un préjudice psychologique aux femmes qui l'ont subi.

Aussitôt après un avortement, la femme se croit libérée

d'un fardeau et des pressions subies mais en réalité

il n'en est rien.

Tout d'abord, elle se réfugie dans un état, que

les médecins nomment mécanisme de reniement et de

refus.

Elle refuse d'accepter sa situation dans ses réalités

spécifiques parce qu'elle croit que celles-ci sont trop

douloureuses. Elle renie le fait qu'elle ait autorisé à

tuer son enfant ; elle nie que ce soit une faute et "rationnalise"

le fait que la mort de l'enfant était devenue "nécessaire".

Ce reniement peut durer plus ou moins longtemps mais dépasse

rarement les 10 ans.

La femme pour échapper à la douleur morale et pour

se punir elle-même, décide de s'engager à

fond dans une activité. Pour se débarrasser de sa

culpabilité, de sa honte et de la dépression qu'elle

a peur d'affronter, la femme peut décider de s'engager

dans des "bonnes œuvres"

Parfois, même, il arrive qu'elle sombre dans l'acoolisme

pour oublier, voire prendre des drogues ou rompre avec sa vie

de famille.

Lorsque la femme perçoit vraiment les causes du désordre

psychologique, c'est parce que ce mécanisme de défense

par le refus et le reniement fait place à une prise de

conscience dont les symptômes sont :

– souvenirs répétitifs et intrusifs dans ses

pensées de l'avortement ainsi qu'à l'enfant qui

n'est pas né ;

– au cours du sommeil, rêves réguliers concernant

l'avortement et l'enfant disparu ;

– actes soudains ou sensations comme si l'avortement recommençait ;

– capacité réduite de répondre et de

se situer, voire de s'engager par rapport à l'entourage ;

– sensation de se détacher des autres et de leur devenir

étranger ;

– humeur dépressive ;

– accroissement de l'irritabilité et de l'hostilité

vis-à-vis des autres ;

– insomnie de plus en plus fréquente et longue, perte

de concentration ;

– sentiment de culpabilité d'être encore en

vie alors que l'enfant, lui, n'a pas survécu.

Pour

en savoir plus, lire la mise au point du Dr Volff, membre du bureau

de Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, sur

ce sujet. Pour

en savoir plus, lire la mise au point du Dr Volff, membre du bureau

de Laissez-les-Vivre – SOS Futures Mères, sur

ce sujet.

|

|

DES

TÉMOIGNAGES DE FEMMES SUR LE SYNDROME POST-ABORTIF

|

|

« Mon

mari et moi nous nous connaissons depuis quatorze ans. (...)

J'ai été enceinte dans les premiers jours de

notre relations. (...) Nous avions 20 ans, étions

étudiants et vivions chez nos parents. Tout est allé

très vite. Mise au courant ma mère rendit aussitôt

son verdict : il fallait avorter. Mon ami ne résista

pas à la pression. (...) Et je n'étais pas

assez mûre pour comprendre ce qui se passait malgré

moi. J'ai donc avorté sous anesthésie locale, dans

des conditions psychologiques abominables. Nous avons beaucoup

pleuré et puis le temps est passé... Nous nous sommes

mariés et nous avons eu un enfant qui fait notre joie.

Pourtant notre vie est devenue morne et triste. Nous commencions

à nous éloigner l'un de l'autre. j'étais

devenue obèse et dépressive. Mais nous ne faisions

pas le rapprochement avec l'IVG. Aujourd'hui mon mari est psychologue,

ce qui nous a permis de comprendre. Nous commençons notre

deuil d'avoir perdu l'enfant de l'amour ».

LiLi,

"La Main tendue", Femme Actuelle, avril 1996

|

|

« Pendant

longtemps, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. J'avais 21 ans

lorsque j'ai dû me faire avorter. Nous étions dans

les années 70. (...) Un matin pluvieux je me suis

donc retrouvée à la gare du Nord avec une quarantaine

de femmes. Un car recouvert de banderoles "Notre ventre nous

appartient", "MLF vaincra", nous emmena en Angleterre.

Pendant tout le trajet, on a chanté à tue-tête,

heureuses, on était des "femmes libérées".

Mais à la clinique (...) c'était sinistre,

les médecins faisaient cela à la chaîne.

(...) J'étais sonnée, j'avais souffert malgré

l'anesthésie locale, je me sentais culpabilisée,

mal dans ma peau. Au retour personne ne disait mot. Chacune gardait

en elle des images de blouses blanches et de spéculum.

Je crois qu'on pleurait toutes. (...) J'ai eu mon premier

enfant à 32 ans, c'est là que j'ai réalisé

que je l'avais attendu pendant toutes ces années.

Claire,

35 ans, Famille Chrétienne, 2 février 1995

|

|

« On

parle beaucoup de la libération de la femme : I.V.G.

(interruption volontaire de grossesse), contraception, tout est

en place pour le mieux-être de la femme ! Mais on passe

sous silence les épreuves que subissent des femmes qui,

pour des raisons personnelles, généralement graves,

paniquent et doivent subir une interruption de grossesse (...).

À la suite d'une très importante série de

soucis matériels et de santé, je viens moi-même

de recourir à un tel acte et maintenant le remords est

là, tenace, qui me poursuit sans cesse. Dans ces hôpitaux,

le personnel, à force de toujours vouloir rester neutre,

devient froid et inhumain. Même un ordinateur montre plus

de "sentiment", ou, du moins, expliquerait les deux

faces du problème.

Qu'est-ce qu'une I.V.G. pour eux ? Une simple intervention,

banale, et ils en font à la chaîne tous les jours !

Je pense qu'il faut rompre cette loi du silence, témoigner,

parler de ce grand vide que l'on ressent, de cette douleur morale,

qui est là.

Avant d'agir, pour permettre à la femme de choisir en

toute liberté, il devrait y avoir quelqu'un qui "plaide"

en faveur de cet enfant.

Pourquoi dans les hôpitaux, ne voit-on pas systématiquement

une assistante sociale qui nous expliquerait simplement, sans

prendre parti, qu'il est possible d'agir autrement, qu'il existe

des droits : aide financière, soutien moral auprès

de tel organisme (...) ?

Voilà comment cela s'est passé pour moi. D'abord

visite chez un gynécologue qui demande ce qui s'est passé :

échec de la contraception ou autre ? Puis une échographie

pour savoir s'il est encore temps. ensuite, visite chez le psychologue.

alors là c'est le bouquet : leçon de morale

mais du style : "vous n'allez pas pondre des gosses comme

ça, surtout avec vos problèmes !" Pourtant

le psychologue aurait un rôle important à jouer.

Après la visite chez l'anesthésiste, le jour J arrive.

Vous avez peur, vous ne voulez pas trop d'un tel acte mais il

ne faut pas traîner, et vous gardez pour vous vos états

d'âme. ensuite, c'est le réveil, tout est fini. Et

puis, vous vous retrouvez chez vous et c'est alors que les problèmes

commencent (...).

J'écris pour que les femmes réfléchissent,

et que l'on sache qu'une I.V.G. n'est pas un acte banal ».

Madame

G., "La main tendue", Femme Actuelle du 10 juillet 1988

|

|

« Mon

I.V.G. a eu lieu sous anesthésie générale,

elle a duré dix minutes, mais je suis restée toute

la journée à l'hôpital à pleurer :

j'avais perdu ma petite fille pour toujours. C'est bizarre, cette

réflexion que j'ai pu faire sur cet embryon de quelques

semaines. C'était une fille, j'en étais sûre,

elle se serait appelée Marine. Je la voyais jouer avec

son grand frère et éclater de rire. En me faisant

avorter, ça venait de s'arrêter (...).

Six mois après, j'ai toujours mal (...). Avorter,

c'est une blessure qui ne guérit jamais ».

Estelle,

42 ans, Famille Chrétienne du 2 février 1995

|

|